FECHAR

Enviar o link deste por e-mail a um(a) amigo(a).

João Martins Ladeira

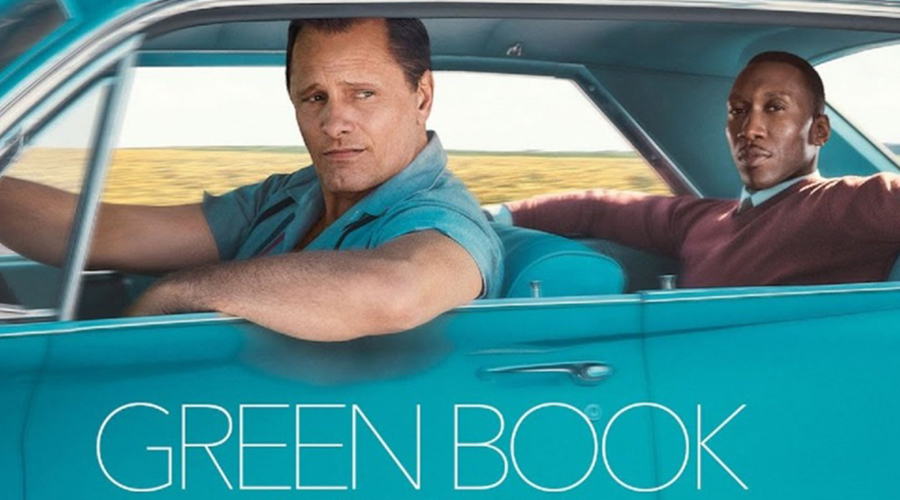

Green Book: O Guia ganhou um Oscar, de fato. Mas não seria apenas a Academia, de uma distância segura, refletindo sobre seus mitos – estes que, talvez, importem só para ela?

Pode ou não ser uma decisão consciente. Mas há tempos não se via uma defesa tão clara da mística fundamental que anima o cinema norte-americano como em Green Book: O Guia (Green Book, 2018, de Peter Farrelly). Sua proposta encontrou eco, e o mais intenso foi certamente o Oscar de Melhor Filme. É uma conexão muito previsível, numa coordenação muda de vontades que, contudo, talvez não ultrapasse o lado de lá da Hollywood Boulevard nº 6801.

Pois, em todos os sentidos, este é um filme do passado. Há nele a fantasia primordial que Griffith fundou: o desejo pela união de um povo em meio às suas próprias diferenças, como se todos os opostos, vindos de tantos pontos distintos do globo, pudessem se encontrar na Terra Prometida da América. Pois ali, e só ali, seria possível a amizade de um artista negro intelectualizado e gay com um brutamonte ítalo-americano heterossexual, glutão e bem distante de qualquer sofisticação.

Tocante até às lágrimas...

A despeito do abismo que separa ambos, para este sonho não custa nada que Dr. Don Shirley (Mahershala Ali) aprenda a comer frango frito e a tocar blues, ou que Frank "Tony Lip" Vallelonga (Viggo Mortensen) alcance os segredos do jazz moderno. Esta fantasia se mostra em toda sua clareza na última cena. Pois, mesmo após se encerrar viagem, mesmo depois de já se ter invertido o papel de patrão e empregado, faltava ainda um finale: a comunhão do músico com a família do Bronx.

Este caldeirão de mesclas em torno da ceia de Natal foi lentamente construído, na jornada onde estes dois extremos intocáveis encontram a solidariedade a uni-los. Naquilo que o patrulheiro rodoviário racista deixa bem claro, brota, do Jim Crow, o encontro a partir do qual o proletário branco compreende sua negritude. Tudo muito tocante, como convém, e a crítica brilhante de A.O. Scott no New York Times recuperou as muitas reminiscências despertadas por estes personagens de dois homens – um branco, o outro, negro – viajando pela América.

Pergunta política, enrascada política

Resposta velha a um velho problema, recorre-se a ela exatamente quando já não serve mais. Green Book fala de integração quando ninguém parece acreditar muito nisso. As premiações enxergaram algo no filme, mas talvez seja apenas Hollywood vendo a si própria pelo espelho retrovisor. Soa descolado do mundo tal cinema: exatamente ele que soube se apropriar de certas expectativas quando elas ainda estavam em gestação. De súbito, uma imagem se transformou, e o que dela restou adquire um sentido bem distante daquele que teve outrora.

Esta expectativa de comunhão parece carente de adeptos. Para os setores mais progressistas, transformou-se numa ideia difícil de aceitar, rapidamente identificada como uma obrigação imposta de cima para baixo por algum poder. A crença na integridade de identidades autocentradas tornou qualquer coesão coisa difícil de obter. Não passa pela cabeça de nenhuma minoria algo como jurar a bandeira, e estes signos puderam ser tranquilamente apropriados por segmentos mais conservadores.

Valores que outrora serviram a tal congregação retornaram do modo mais quadrado, em algumas imagens bem caretas. Mas nada é tão ruim que não possa piorar. Pois, hoje, quando esta fração conservadora caminha alegremente para a radicalização, até estes símbolos parecem facilmente descartáveis. A roupagem recente privilegia a invenção de inimigos imaginários, pondo à prova qualquer diálogo. Se ambos os grupos se encontram presos na incapacidade de rever uma conciliação, Green Book se torna um espetáculo para ninguém.

Cuspir já não pode

O Oscar reconheceu a mística do filme porque é sobre ela que a premiação se assenta. Mas o ato talvez mais se assemelhe a uma rotina, como se a Academia, a despeito do descrédito generalizado, estivesse sendo indulgente consigo mesma. Os valores aos quais se atém são certamente necessários, mas dificilmente uma defesa de tal tipo será suficiente. Se esta ideia poderá ou não durar para o futuro é outra história, e vai depender do que outros filmes farão com ela, talvez de maneira mais inventiva que o trabalho de Farrelly.

O período em que vivemos é de disputa, e as consciências mais razoáveis buscam algum outro princípio aglutinador: uma imagem capaz de oferecer unidade a nosso tempo. Pois ele tem dificuldade em aderir tranquilamente a organismos sem fronteiras, permeáveis a todas as diferenças. E também não dispõe – por sorte – da bílis necessária para se nutrir da brutalidade radical, misógina e xenófoba. Ao menos não depois de se encerrar o calendário dos plebiscitos radicalizados.

Um ponto intermediário se encontra em gestação, vindo nem sempre de onde alguns de nós (mais progressistas) gostaríamos de discerni-lo. Mas o cinema parece ainda lento demais para entender o que está ocorrendo. É emblemático que assim seja. Encarar um projeto desse porte implicaria já se ter encontrado coerência para uma “arte de massas” desatrelada desta ou daquela fábrica de ideologias. Mas essas massas não existem mais, nem existe criatividade na busca pelo “povo”. São tempos estranhos, na certeza da indecisão. ■

Ficha técnica:

Título original: Green Book

Direção: Peter Farrelly

Elenco: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini mais

Gêneros Drama, Biografia

Nacionalidade EUA

Assista o trailler